御史台是哪个朝代的官位(御史台相当于什么监察机构)

中国古代监察制度是封建官僚政治制度的重要组成部分,它在整饬吏治、巩固专制主义国家政权、维护封建社会稳定和发展方面发挥了重要作用。

中国古代中央监察制度由谏官制度、御史制度及封驳制度三大体系组成。从发展来看,御史制度是三大体系中的核心。

三国时期是古代监察制度发展的重要时期,尤其是曹魏的监察体系,在继承秦汉精华的同时不断创新,开创了一套以中央御史台为主要机构的监察系统。

曹魏的监察系统是以御史台为主的一套监察体系。而这个御史台是主掌监控百官言行举止以及规谏君主的主要机构。

曹魏御史台对当时整肃百僚风纪,巩固曹魏统治政权,维护北方统治秩序发挥了一定的作用。

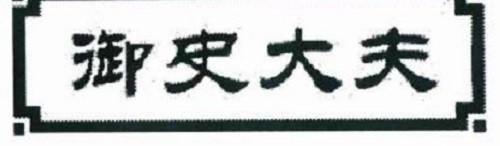

曹魏御史台历史最早由秦设立了御史大夫一职,当时的主要职能是监察百官同时还是作为统治者的秘书进行一些起草工作。到了秦始皇时期,其地位仅在左右丞相之下。

《汉书卷十九.百官公卿表第七》载:御史大夫,秦官,位上卿,银印青绥绶,掌副丞相,有两丞,秩千石,一曰中丞,在殿中兰台,掌图籍秘书,外督部刺史,内领侍御史员十五人。

到了西汉时期,御史大夫居副丞相,当时丞相府与御史大夫府合称二府。虽然有着副丞相之尊贵,也要协助丞相处理政务,但开始偏重于执法与纠察。

到了汉成帝的绥和元年,御史大夫更名为大司空。汉哀帝建平二年,再次改为御史大夫。元寿二年,又改名为大司空。

到了东汉光武帝建武二十七年,改称司空。直到汉献帝建安十三年,才将司空改为御史大夫。曹操一开始就是任司空一职。

建安十三年,曹操罢汉太尉、司徒、司空三公官职,重新设立丞相和御史大夫。

《三国志·魏书·武帝纪》:置丞相、御史大夫。夏六月,以公为丞相。

《后汉书·孝献帝纪》:八月丁未,光禄勋郗虑为御史大夫。

到了曹魏时期,曹丕又将御史大夫改为司空,直到曹魏政权存在的最后一年才再次出现御史大夫。

《通典》:魏黄初二年,又改御史大夫为司空,末年复有大夫。关于御史台官署名称的演变,唐人杜佑在《通典》认为御史

“所居之署,汉谓之御史府,亦谓之御史大夫寺。”他还详细描述了其官署的特点:

“汉御史大夫寺,在大司马门内,无塾,其门署用梓板,不雘色,题曰‘御史大夫寺’。亦谓之宪台······后汉以来,谓之御史台,亦谓之兰台寺。”

因此可以得知曹魏时期的御史台也可以称兰台。

西汉成帝之后,御史中丞名义上还是御史大夫的副手,但是其权力有了巨大的提升,并开始负责御史台的一切事务。

从而逐步取代御史大夫成为御史台最高长官,御史中丞负责制开始形成。

到了东汉时期御史中丞完全是御史台的最高长官,掌最高监察权。而地位显赫的御史大夫已与御史台脱离,不再掌管监察。这种制度被曹魏沿袭并完善。

虽然建安十三年后,御史大夫重置但是不再有监察百官的权力。

《通典》:至建安十三年,罢三公官,始复置之,以郗虑居焉,华歆亦为之。不领中丞,置长史一人。